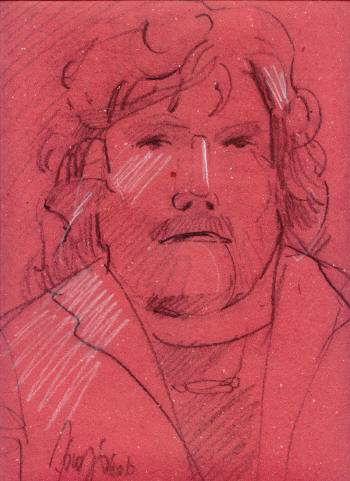

L'incipit

di un ritratto di Reinhold Messner dovrebbe essere simile a quello della

Quinta di Beethoven: un tema immediato, facilmente riconoscibile,

destinato a restare impresso nella memoria come quelle otto note “a

sorpresa” che catturano subito l'attenzione dell'ascoltatore. Occorre,

in altre parole, evitare di ripetere per l'ennesima volta un poco

invitante “già detto” cercando almeno, nella peggiore delle ipotesi, di

cucinare i vecchi ingredienti secondo ricette nuove. Perché a proposito

di Messner è stato scritto, ripetuto e ribadito di tutto, senza

dimenticare che egli stesso, davanti all'opportunità di comunicare le

proprie idee ed esperienze non si è mai lasciato desiderare, pubblicando

senza posa, in oltre trent'anni, un numero sbalorditivo di lavori, da

brevi articoli a volumi di ampio respiro. E visto che siamo arrivati a

questo punto, pur coscienti del rischio di perdere immediatamente alcuni

dei nostri preziosi lettori, lasciamo da parte per un istante l'incipit

che abbiamo in mente e concludiamo questa sorta di improvvisazione

introduttiva ricordando gli scritti principali del nostro protagonista

partendo, naturalmente, da L'assassinio dell'impossibile, uscito

nell'ottobre 1968 sulla Rivista mensile del Cai. L'anno seguente

vide la luce La svalutazione del 6° grado (ancora sulla

Rivista mensile) la cui vasta eco fu il fondamentale Settimo

grado (prima edizione tedesca: 1973; edizione italiana, aggiornata:

1982). Grande successo ottennero poi nel 1970 Ritorno ai monti e,

dieci anni dopo (in Italia nel 1981), Nanga Parbat in solitaria,

forse il vertice insuperato della vena letteraria del grande alpinista.

Al termine della cavalcata sulle montagne più alte della terra (ottobre

1986) non mancò l'utile “sintesi” Sopravvissuto. I miei 14 ottomila

e, ancora, da non dimenticare sono i tributi a due modelli del passato (L'arrampicata

libera di Paul Preuss e Hermann Buhl. In alto senza compromessi).

Chiudiamo la serie, forzatamente incompleta, citando il libro-intervista

realizzato nel 1996 con il teologo-giornalista Michael Albus e dal

titolo estremamente significativo: Non troverai i confini dell'anima.

Il più famoso arrampicatore del

mondo

(Allegro con brio)

Come è

possibile definire in poche parole Reinhold Messner? Qual è la

caratteristica che lo rende unico, distinguendolo senza possibilità di

errore da tutti gli altri fuoriclasse dell'alpinismo? La risposta, a

pensarci bene, non è difficile ed è proprio l'incipit ad effetto

- o che ci illudiamo sia tale - del quale parlavamo: Reinhold Messner –

non nascondendo un ricercato legame con un indimenticabile racconto di

Bernard Amy - è senza dubbio il più famoso arrampicatore del mondo.

Nessun altro, come lui, è stato in grado di attirare su di sé, sulle

proprie imprese e sul proprio pensiero tanta attenzione da parte del

grande pubblico: egli, già dall'inizio degli anni Settanta, ha saputo

inserirsi nel solco scavato da gente del calibro di Carlo Mauri, René

Desmaison e, soprattutto, Walter Bonatti, incarnando un vero e proprio

ideale per coloro che proiettavano in questi “eroi moderni” i propri

sogni e le proprie aspirazioni.

La

figura di Messner, in altre parole, ha rappresentato nel contesto

alpinistico il vertice assoluto dell'ideale romantico: al modo del

Beethoven dei grandi proclami all'umanità intera - basti pensare, oltre

alla Quinta, al finale della Nona sinfonia con il coro

finale sull'ode Inno alla gioia di Schiller - l'alpinista

altoatesino ha saputo innalzarsi un gradino oltre gli altri grandi e,

rifiutando l'intimismo borghese o nostalgico senza tuttavia dar spazio

ad un vuoto linguaggio esteriore in grado di procurare immediato

scalpore ma, in realtà, soltanto pura esibizione - ci riferiamo alla

moda delle “superdirettissime”, realizzate a furia di chiodi a pressione

e simili a certi “pezzi di bravura” degli applauditi virtuosi delle sale

da concerto dell'Ottocento, oggi del tutto dimenticati – l'alpinista

altoatesino, dicevamo, è stato in grado di farsi capire anche da chi in

montagna non aveva e non avrebbe mai messo piede. Reinhold Messner è

stato abile a sfruttare un momento storico propizio e i mezzi che tale

momento era in grado di offrirgli e di conseguenza, come scrisse Gian

Piero Motti nel 1977, ad affermarsi quale “vero professionista

dell'alpinismo. D'altronde egli ha scelto di vivere d'alpinismo e quindi

con molta intelligenza riesce a far fruttare economicamente le sue

imprese eccezionali. Infatti [come abbiamo visto poco fa, ndr] è

autore di molti libri, è un brillante conferenziere ed ha prestato il

suo nome ad alcune ditte che producono articoli per alpinismo”.

In

seguito nessuno ha saputo prendere il suo posto: sembra che egli abbia

esaurito un'energia che aspettava soltanto di essere liberata,

sciogliendo irreversibilmente una tensione accumulatasi dagli anni

Trenta del Ventesimo secolo in poi. E se oggi nessuno, al di fuori dei

ristretti ambienti specializzati, sembra più interessarsi alle imprese

dei campioni dell'alpinismo, un simile fenomeno racchiude un

interrogativo inquietante: forse l'avventura in montagna sta lentamente

morendo? O, meglio, qualcuno ha veramente “ucciso il Drago”? Non potrà

mai più esistere - la curiosità è legittima - un “nuovo Messner”?

Incapaci di fornire risposte adeguate, abbiamo girato le domande proprio

a colui che, in ultima analisi, ne è la causa.

La parola a Reinhold Messner

(Andante con moto)

«Il

Drago non è morto – esordisce il nostro protagonista -. O, meglio: non è

morto in tutte le teste. Perché l'alpinismo è basato sulla fantasia,

sulla creatività. Se oggi non ci sono più autentiche “sfide”, non

mancano tuttavia i giovani che guardano e procedono avanti. Penso a

gente come Alex Huber o Jean Christophe Lafaille... Le imprese sono

ancora possibili seguendo la strada della rinuncia, l'unica che consente

di non annullare l'incertezza. Non mi riferisco soltanto alle montagne

di sette o ottomila metri, ma anche a quelle delle Ande, delle Alpi,

alle pareti delle Dolomiti. Sui giornali, però, finiscono purtroppo

sempre le stesse cose, quelle montate... Oggi siamo di fronte

all'alpinismo dei parassiti, di coloro che attendono che la via sia

preparata dal campo base alla vetta e poi si vantano di essere saliti in

solitaria magari a tempo di record. La mia ascensione al Nanga Parbat,

nel 1978, è stata l'opposto di tutto ciò. A quei tempi la montagna era

come una sorta di grande sfondo, sul quale ognuno poteva creare i propri

giochi, sempre nuovi, frutto della fantasia. Pensiamo invece ai salitori

di tutti i quattordici ottomila: chi, oltre a me, a Kukuczka e a Loretan,

ha percorso vie nuove?».

Ma se

l'avventura in montagna è fortunatamente ben lontana dall'esaurirsi,

tanto che problemi rilevanti come la traversata Lhotse-Everest sono

ancora in attesa di una soluzione, quasi certamente non comparirà mai

più un personaggio in grado di interpretare il ruolo appartenuto a

Messner.

«Manca

il clima adatto – spiega Reinhold -. Negli anni Cinquanta, un uomo come

Walter Bonatti aveva concentrata su di sé tutta l'attenzione: egli, in

fin dei conti, fu l'unico ad andare veramente “oltre”. Negli anni

Trenta, invece, la situazione era diversa e, anche se Riccardo Cassin fu

in assoluto il più grande, coloro che potevano competere con lui – come

Gervasutti o Heckmair - erano in numero consistente». Così il forte

lecchese, oltre che per altre ragioni, non riuscì a convogliare sulle

sue imprese tutta la luce dei riflettori del grande palcoscenico alpino

e, pur balzando più volte agli onori della cronaca, rimase

sostanzialmente “uno del gruppo”. Se è vero che l'indomabile Riccardo fu

il “risolutore” per eccellenza, tuttavia mai si trovò nelle condizioni

di eclissare del tutto i sempre agguerriti colleghi. «Quando invece

Bonatti affrontò il pilastro del Petit Dru o la Nord del Cervino in

solitaria – continua Messner - tutti lo ritenevano un folle, perché

nessun altro avrebbe mai osato nulla di simile. Egli seppe esporsi,

mettersi in gioco: in verità la chiave dell'alpinismo è proprio nell'esposizione,

nell'osare dove non esiste certezza. E l'uomo della strada era in grado

di cogliere tutto ciò, di comprendere quando qualcuno stava veramente

intraprendendo un viaggio in un territorio dove la possibilità di una

sconfitta era ancora ben presente. Oggi, purtroppo, è difficile

trasmettere al pubblico ciò che si vuole fare e ciò che si è riusciti a

fare: la gente è abituata ai successi, in ogni campo, ed è convinta che

tutto sia possibile, che si possa sempre farcela. E' venuta a mancare

l'idea del dubbio. Io ho avuto la fortuna di avere l'età giusta

al momento giusto, di essere stato nel pieno delle forze in anni

favorevoli. Ma sono anche stato in grado di superare quelli che erano

ritenuti limiti invalicabili e, se all'inizio attiravo su di me critiche

a non finire – tutti tuonavano contro Messner! – alla fine riuscivo a

dimostrare che determinati risultati potevano essere raggiunti. Ma se

non ci fossero stati dei dubbi, se fosse mancata l'incertezza... beh,

credo che le mie salite sarebbero tranquillamente rimaste nell'ombra».

Piccola parentesi storica

(Scherzo: allegro molto)

Messner,

nato a Funes, in Alto Adige, nel 1944, balzò alla ribalta nel panorama

alpinistico internazionale durante gli anni Sessanta quando, se nelle

Alpi Occidentali i grossi nomi si confrontavano soprattutto a suon di

invernali, nelle Dolomiti l'utilizzo del chiodo come mezzo di

progressione aveva raggiunto l'aberrazione. Sui “monti pallidi” era il

periodo delle “superdirettissime” a goccia d'acqua, delle vie che, un

chiodo dopo l'altro, forzavano nel loro cuore le più impressionanti

muraglie. Il punteruolo era ormai un attrezzo chiave nella dotazione

degli alpinisti e in alcune salite, oltre all'incredibile numero di

chiodi piantati, colpiva proprio il fatto che la maggior parte di essi

fosse a pressione. Per rendersi conto di ciò in cui consistette l'“artificialismo

totale”, chiave delle “superdirettissime”, basta considerare gli

itinerari tracciati sulla celebre Parete Rossa della Roda di Vael, nel

gruppo del Catinaccio.

La

gialla e strapiombante muraglia era stata vinta nel suo settore destro

già nel 1908 dallo straordinario Angelo Dibona, che non utilizzò neppure

un chiodo. Nel 1947, questa volta a sinistra, fu Otto Eisenstecken ad

avere la meglio sulla parete, lasciando ancora all'arrampicata libera il

ruolo principale. La via diretta, del 1958, fu opera di Lothar Brandler

e Dietrich Hasse e, anche se i due compagni seguirono linee naturali, i

chiodi piantati furono numerosi. Fu nel 1960 che entrò in gioco Cesare

Maestri. Il “Ragno delle Dolomiti” attaccò in corrispondenza di un

diedro poco a sinistra della verticale della vetta e proseguì diritto

per traversare a sinistra soltanto nell'ultimo tratto: Maestri, per

circa trecento metri di artificiale, sfruttò qualcosa come

quattrocentocinquanta chiodi. Ma il limite non era ancora stato

raggiunto: dopo la “direttissima” mancava ancora un dettaglio, quel

non plus ultra che allora era l'obiettivo più ambito. Stiamo

parlando della “superdirettissima” a goccia cadente che, chiamata in

seguito via “Concilio ecumenico Vaticano II”, vide la luce nel 1962

grazie a Bepi De Francesch che conficcò nella roccia, oltre a quelli

normali, ben 70 chiodi ad espansione.

Messner,

inizialmente affascinato da simili salite, si ribellò ben presto a

questa logica proclamando a gran voce, con gli scritti e con le azioni,

che la vera evoluzione dell'arrampicata stava nel ritorno alla scalata

in libera con il minor uso possibile di mezzi artificiali. “In alpinismo

– leggiamo in Settimo grado – l'evoluzione risiede nel “come”. Io

mi sforzo di affinare la mia tecnica di arrampicata, di esercitare

l'occhio, di aumentare la mia resistenza. Voglio mettere alla prova i

miei progressi, e questo posso farlo nel modo migliore con una prima

ascensione, con l'apertura di itinerari nuovi e arditi. Una salita è

tanto più ardita quanto minore è l'impiego di materiale in rapporto alle

difficoltà complessive. Molti dei più grossi problemi delle Alpi sono

stati risolti. Se noi impariamo a rinunciare, la scoperta delle Alpi non

ha fine”. Toni ancora più decisi caratterizzano il memorabile

L'assassinio dell'impossibile, sintesi efficace del pensiero del

nostro protagonista che, ancora oggi, sarebbe opportuno rileggere e

meditare con attenzione, anche alla luce delle successive imprese di

Reinhold sui colossi himalayani. Ma vediamo finalmente, nel dettaglio,

le ascensioni principali dell'alpinista altoatesino.

Il cammino della conoscenza

(Tema e variazioni)

Nel

1968, con il fratello Günther, Messner superò l'incredibile Pilastro di

Mezzo del Sass de la Crusc: fu quella volta che, di fronte ad un muro di

quattro metri all'apparenza inscalabile, il nostro fuoriclasse liberò

dentro di sé risorse sconosciute e, in parte con la forza della

disperazione, abbatté addirittura il limite del settimo grado. L'anno

seguente, il 1969, fu per Reinhold quello della consacrazione

definitiva, con una serie di prime ascensioni solitarie che lascia senza

parole: parete sud del Burèl (Schiara), parete nord delle Droites (nel

gruppo del Monte Bianco, all'epoca ritenuta la più difficile via di

misto dell'arco alpino), diedro Philipp-Flamm sulla parete

nord-ovest del Civetta, diretta sullo spigolo nord del Sassolungo,

parete sud della Marmolada di Rocca (Messner seguì la via Vinatzer

fino alla cengia e da lì proseguì per una nuova linea, più diretta

della precedente), via Soldà sulla parete nord del Sassolungo e

parete nord della Furchetta (lungo la via dei Meranesi).

Senza dimenticare altre salite di assoluto rilievo come la

diretta della parete nord dell'Ortles (1965), la prima invernale del

spigolo nord dell'Agner (1967), la nuova via sulla parete nord della

Seconda Torre di Sella (1968, ripetuta in solitaria l'anno seguente) e

poi, tutte messe a segno in quel magico 1969, la prima ripetizione in

giornata del Pilone centrale del Frêney, la nuova via sul pilastro

Bergland delle Droites, quella sul “grande muro” del Sass de la Crusc e

infine la diretta (prima salita) della parete nord del Sassolungo. Nel

volume L'avventura alpinismo. Esperienze di un alpinista in cinque

continenti (1974), Reinhold racconta ancora l'avventura sulla nord

del Pelmo durante una bufera (con il fratello Günther), la salita dello

sperone Walker della parete nord delle Grandes Jorasses (1966), la nuova

via (Weg der Freunde, ossia “Via degli amici”, tra il diedro

Philipp-Flamm e la Solleder-Lettenbauer) sulla parete

nord-ovest del Civetta (con Sepp Mayerl, Renato Reali e Heini Holzer,

1967), la prima invernale della nord della Furchetta (sempre nel 1967) e

la prima ascensione dello sperone nord dell'Eiger (nel 1968: ricordiamo

che sei anni dopo, nel 1974, sull'“Orco” dell'Oberland Bernese Messner

percorse anche la via Heckmair in sole dieci ore).

Ci

troviamo di fronte ad un elenco davvero straordinario che tuttavia, dal

1970 in poi, sarebbe stato quasi dimenticato a favore di quanto Messner

seppe fare sulle più alte montagne del pianeta. Negli anni Settanta,

dopo i tre lustri della conquista delle vette (dal 1950 al 1964),

l'attenzione degli alpinisti si era concentrata sulle pareti più

difficili dei colossi di ottomila metri e i problemi dell'epoca erano,

tra gli altri, la sud-ovest dell'Everest, la Sud dell'Annapurna, il

versante meridionale del Manaslu e la più alta parete della terra: il

versante Rupal del Nanga Parbat che, in unico slancio verticale, si

innalza dal fondovalle agli 8125 metri della vetta per oltre quattro

chilometri. Negli anni Settanta non interessava più soltanto la cima:

l'obiettivo era raggiungerla per un itinerario tecnicamente impegnativo

lungo una parete mai percorsa.

“Nel

1969 – scrive il nostro protagonista in Sopravvissuto – riuscii a

superare in solitaria l'allora famigerato diedro Philipp-Flamm al

Civetta. Scalai da solo e in libera anche la nord delle Droites. A quel

punto le Alpi mi erano divenute strette. Non era presunzione; era invece

la brama di ampliare sempre più i miei confini, era la curiosità di un

uomo ancora giovane e sotto molti aspetti inesperto. Fino a dove sarei

stato capace di spingermi?”. La risposta giunse immediata: il 27 giugno

1970, con il fratello Günther, Reinhold sarebbe giunto in vetta al Nanga

Parbat dopo aver superato in prima ascensione proprio la parete Rupal. I

due alpinisti furono in seguito costretti a scendere per lo sconosciuto

versante Diamir, alla base del quale Günther venne travolto da una

valanga e scomparve per sempre. Nel 1972 fu la volta del Manaslu, salito

per la difficile parete sud, mentre tre anni più tardi, nel 1975,

Messner colse un successo che, nella storia dell'alpinismo himalayano

rappresenta un autentica linea di demarcazione. Seguendo e migliorando

l'esempio di Hermann Buhl e compagni sul Broad Peak - era il 1957 -,

Messner e Peter Habeler affrontarono il Gasherbrum I in perfetto “stile

alpino” ossia, oltre che senza respiratori, anche senza portatori d'alta

quota e campi intermedi. Giunsero in vetta il 10 agosto dopo aver aperto

una via nuova lungo una parete paragonabile per vari aspetti alla nord

del Cervino. Il 1978 fu l'anno dell'Everest senza ossigeno e del Nanga

Parbat in solitaria: due imprese con le quali l'alpinista altoatesino

dimostrò una volta per tutte quali fossero le sue potenzialità e, in

generale, quelle dell'uomo in alta quota. Reinhold si “espose” al

massimo e colse due successi dei quali il secondo, ancora una volta

sulla scia di Hermann Buhl che per primo, nel 1953, era giunto in vetta

alla “Montagna nuda”, possiede un valore che va ben al di là del mero

fatto alpinistico. Nel 1979 fu il turno del K2, che Messner avrebbe

voluto salire lungo la cosiddetta Magic Line, ossia il pilastro

sud-sud ovest, mentre nel 1980 i suoi scarponi calcarono di nuovo il

punto più alto del pianeta. Questa volta, però, Reinhold non aveva con

sé alcun compagno. Negli anni seguenti, l'ormai proclamato a gran voce

“re degli ottomila” salì lo Shisha Pangma (28 maggio 1981) e poi, in una

sola stagione, il Kanchenjunga (6 maggio 1982), il Gasherbrum II (24

luglio 1982) e il Broad Peak (2 agosto 1982). Nel 1983 arrivò il

successo sul Cho Oyu: sulla vetta della “Montagna turchese”, il 5

maggio, con Messner c'era una giovane promessa che rispondeva al nome di

Hans Kammerlander. Fu con lui, nato nel 1956 e ancora oggi tra i

migliori alpinisti in circolazione, che Reinhold salì nuovamente in

vetta ai due Gasherbrum (prima traversata di due ottomila, compiuta in

otto giorni senza scendere al campo base, 1984), tracciò una nuova

difficile via sulla nord-ovest dell'Annapurna (vetta raggiunta il 24

aprile 1985), e scalò Dhaulagiri (in cima il 15 maggio dello stesso

anno) e infine Makalu e Lhotse, i due colossi con i quali, tra il 26

settembre e il 16 ottobre 1986, il “signore degli ottomila” chiuse la

serie di scalate sulle quattordici montagne più alte della terra.

Quando sarai solo sarai tutto tuo

(Finale)

Il

cammino di Messner, del quale abbiamo considerato le tappe principali,

si presenta come una meravigliosa affermazione dell'individuo, del

singolo che lotta non tanto per raggiungere l'“estremo confine”, bensì

una “perfezione senza confini”. Il suo alpinismo va compreso soprattutto

come realizzazione di un preciso ideale: è stato in pratica una scelta

ben definita e per nulla temeraria basata su una sorta di ragionamento

scientifico, sulla valutazione analitica di ogni problema per ottenerne

il superamento. Messner stesso, al termine del racconto della scalata

solitaria sulla parete sud della Marmolada di Rocca (variante diretta

della Vinatzer), pubblicato in Settimo grado affermò di

pensare sempre in modo “concreto, scientifico, pratico e sicuro”. Parole

che, come abbiamo visto, non rappresentano assolutamente un invito

all'abuso dei mezzi tecnici quanto, invece, l'esaltazione delle capacità

individuali. “L'esagerata mania di sicurezza e l'attrezzatura sempre più

perfezionata hanno caratterizzato l'arrampicata alpina degli anni

Settanta – spiega ancora Reinhold -. Non ne hanno forse sofferto la

sicurezza e l'istinto del singolo? L'alpinista deve riflettere,

accumulare esperienza, diventare accorto. La persona avveduta sopravvive

anche senza casco e con la corda legata attorno alla vita”.

Messner

è stato in grado di portare alle estreme conseguenze la logica

dell'alpinismo classico, nel quale l'ingrediente fondamentale è il senso

dell'avventura. Avventura nell'ambiente naturale e avventura interiore,

spesso per amore dell'azione allo stato puro: perché mentre si è

impegnati in una scalata ogni domanda pare svanire e l'uomo stesso, che

procede verso la meta, diventa la risposta. L'alpinista di Funes ha

seguito quella che era la sua via; non ha tradito coloro che in lui,

primo tra tutti Walter Bonatti, un giorno videro nella sua figura “la

giovane e ultima speranza del grande alpinismo tradizionale”. L'uomo

solitario della Nord del Cervino, che aveva indicato come logica

conseguenza delle proprie imprese sulle Alpi analoghe salite sulle vette

dell'Himalaya, non esitò a dedicare a Messner il suo capolavoro I

giorni grandi e, malgrado qualche inevitabile attrito, tra i due

titani par di scorgere un filo rosso che li unisce: è l'immagine

dell'uomo che non si arrende ai meccanismi che vorrebbero stritolarlo,

del soggetto che rifiuta le certezze e si lancia con sconcertante ma

positivo egoismo dove può scoprire qualcosa di nuovo, di inatteso.

L'individualismo di Bonatti, che toccò le punte massime sul pilastro del

Petit Dru e sulla Nord del Cervino e che comunque mai venne meno, con

Messner – solitario per vocazione molto più di quanto non lo fu il suo

“predecessore” - raggiunse livelli di incandescenza. L'alpinismo del

primo salitore dei quattordici ottomila è un alpinismo totale e

assolutamente coinvolgente, come un'opera d'arte che conquista

innanzitutto il suo creatore e che da questi irradia la sua forza: la

volontà si scatena allora in tutta la sua potenza e l'istinto puro e

semplice lascia il campo al calcolo più freddo e razionale perché, se

così non fosse, il soggetto vedrebbe presto bloccata la sua corsa e si

ritroverebbe a tu per tu con la morte senza alcuna possibilità di

salvezza.

L'alpinista Messner è tale soprattutto grazie al pensiero e si configura

come una sorta di intellettuale che, nella solitudine, vive in pienezza

esperienze creative e liberatorie. L'eterno ragazzo di Funes, del quale

ciò che abbiamo detto in queste pagine potrebbe essere soltanto il punto

di partenza per un lavoro ben più approfondito e di vasta portata, non

ha mai smesso di proclamare il suo diritto di essere vagabondo in

perenne ricerca, di essere riconosciuto come uno di quei novelli

cavalieri accecati dall'intramontabile mito del Graal i quali, nel corso

della storia, hanno affrontato con coraggio, determinazione e quasi

morbosa curiosità ogni nuova esperienza per giungere a quella

“conoscenza” che, forse soltanto intuibile per qualche brevissimo

istante, non è altro che l'idea dell'uomo - con tutti i suoi limiti e

tutto il suo genio - nella sua tragicamente dignitosa (e in verità

misteriosa) condizione.

Quando

Reinhold salì in solitaria le sue montagne - la Nord delle Droites o il

diedro Philipp-Flamm e poi ancora, più in alto, il Nanga Parbat e

l'Everest - volle innanzitutto misurare se stesso - e quindi l'uomo -,

per arrivare a scoprire che la solitudine può tramutarsi da debolezza a

forza: “una forza che ti travolge – così scrisse - se erompe da te

impreparato; che ti porta al di là dei tuoi orizzonti se sai sfruttarla

per te stesso”. Perché - e facciamo risuonare gli ultimi accordi di

questo lavoro lasciandoli scegliere a colui che, come un'ombra, è stato

intravisto agitarsi nelle azioni del nostro protagonista - «là dove il

deserto è più solitario avviene la metamorfosi: qui lo spirito diventa

leone, egli vuol come preda la sua libertà ed essere signore nel proprio

deserto. Qui cerca il suo ultimo signore: il nemico di lui e del suo

ultimo dio vuol egli diventare, con il grande drago vuol egli combattere

per la vittoria. Chi è il grande drago, che lo spirito non vuol più

chiamare signore e dio? ‘Tu devi’ si chiama il grande drago. Ma lo

spirito del leone dice ‘Io voglio’» (F. Nietzsche, Così parlò

Zarathustra).

^ up ^

© marzo 2003 intraisass