|

11 |

|

la recensione storica di intra i sass |

|

|

|

Titolo: La

conquista del K2 - Seconda cima del mondo |

|

Il K2 degli Italiani, la polemica infinita recensione di Giovanni Busato

|

|

|

«...Ad un tratto ci accorgemmo che il pendio si attenuava, la neve

diventava consistente, grazie a Dio non si affondava più. Il pendio si attenua ancora, è quasi piano, è piano! Guardiamo intorno, quasi stentando a credere. Dopo mesi e mesi di fatiche, non ci resta più niente da salire. Sopra di noi soltanto il cielo...» Ore 18:00 del 31 luglio 1954, Compagnoni e Lacedelli sono sulla vetta del K2, a coronamento di una gigantesca spedizione magistralmente organizzata e diretta da Ardito Desio, che già nel dicembre dello stesso anno pubblica il libro “LA CONQUISTA DEL K2”. Come in tutti i libri dell'epoca (dicembre 1954) la

parte storica è molto interessante, infatti Desio riporta tutti i

tentativi alla vetta, in particolare le spedizioni italiane del 1909 (Duca

degli Abruzzi) che individuò la via poi seguita anche dalla spedizione

Desio, il famoso Sperone Abruzzi, e quella del 1929 (Duca di Spoleto). Wiessner e compagni avevano attrezzato ben 9 campi

giungendo nell'ultimo tentativo fino a quota 8385 m; scendendo al campo 9

per preparare l'attacco finale del giorno dopo si accorsero che non

avevano provviste a sufficienza e quindi decisero di scendere al campo 8

per fare rifornimento; giunti al campo 8 trovarono il campo deserto e

quindi proseguirono verso il campo 7 (dove lasciarono Wolfe e alcuni

sherpa); anche questo era stato smantellato. Increduli per la situazione

proseguirono, sempre più sfiniti, verso i campi sottostanti trovandoli

tutti abbandonati; giungendo fino al campo base stremati dove furono

accolti come fantasmi. Il capitolo successivo è dedicato ad una corposa analisi

geologico-morfologica dell'ambiente, materia propria di Desio, nei quali

riporta parte degli studi fatti in loco durante l'ultima spedizione e

negli anni precedenti. Desio infatti comunicava con il resto della spedizione tramite messaggi numerati; dopo la vittoria, con il bollettino n. 13 (!!) comunicò le proprie felicitazioni e le istruzioni per il rientro: «...in alto i cuori, compagni carissimi! Per merito vostro un grandioso successo arride alla nostra Italia che oggi, con la trasmissione del comunicato attraverso la nostra radio da campo, e all'ordine del giorno nel mondo intero. Voi avete ben meritato e tutti gli italiani oggi sono in piedi per acclamare a voi baldi esponenti della nostra razza...». Anche la morte di Puchoz, che in libri più recenti avrebbe senz'altro occupato un capitolo intero sconta lo stile letterario dell'epoca e del narratore sembrando quasi un bollettino di guerra, dove la morte assume l'aspetto del sacrificio estremo nella dura lotta con l'alpe: «...nel pomeriggio e nella serata del 20 giugno il paziente prese il cibo senza manifestare palesemente la gravità del male che l'aveva colpito. Era in tenda con lui il medico. Poco dopo l'una del 21 giugno mentre questi stava preparando una pozione da somministrare, l'ammalato, che sembrava assopito, spirò dopo brevissima agonia...». Vale da sola tutto il libro l'Interessantissima e vasta (97 foto!!) parte fotografica che documenta, con foto a colori e splendidi bianco/nero, tutte le fasi della spedizione compresi i percorsi seguiti tra i vari campi, la dislocazione dei bivacchi; corredato il tutto da preziose cartine topografiche della zona. La lettura è, in generale, piacevole e immediata; lo stile è caratteristico di quegli anni dove la sfida con la montagna e le asperità trasuda eroicità, non manca neanche l'affiorare qua e là di un certo orgoglio nazionale; del resto la spedizione è finanziata dal CNR, dal CONI, ed è sotto l'Alto Patrocinio dell'allora Capo del Governo Alcide De Gasperi e Desio poi non è certo un "democratico"; le sue decisioni non sono mai in discussione, gli alpinisti vengono scelti più per la loro obbedienza che per le loro capacità, tant'è che viene lasciato a casa un alpinista del calibro di Cassin (con il quale Desio aveva fatto un sopralluogo l'anno precedente) che però, dotato di un caratteraccio, non è certo docile e condiscendente come altri. E' probabilmente questo spirito nazionalistico e di competizione, questo gioco di squadra che non ammette "stecche nel coro" che fa scrivere a Desio, a mio parere in assoluta buona fede (per quei tempi!), una relazione inspiegabilmente rimaneggiata, facilmente contestabile ma che pone l'Italia ai vertici dell'alpinismo mondiale.

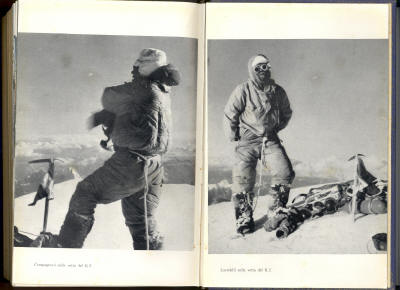

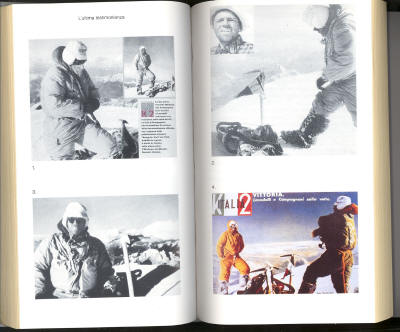

Il motivo del contendere è l'utilizzo o meno

dell'ossigeno da parte di Lacedelli e Compagnoni nel tratto finale di

salita; l'anno precedente Hillary e Tenzing erano saliti all'Everest

utilizzando l'ossigeno, mentre Desio fa scrivere a Lacedelli e Compagnoni,

nella loro relazione della salita alla vetta, di aver esaurito l'ossigeno

e di essere proseguiti senza... un'impresa senza precedenti!! Sembrerebbe un fanciullesco eccesso di zelo (da notare che, per l'epoca, salire il K2 con l'ossigeno rappresenta comunque una grandissima impresa alpinistica dalla quale ritenersi appagati e orgogliosi!! Tutt'oggi, buona parte di chi lo scala, usa l'ossigeno senza tanti patemi d'animo); infatti stupisce, la leggerezza con la quale ufficialmente viene diffusa e sostenuta la versione, sembra che basti togliere dalla documentazione fotografica ufficiale alcune foto, per accreditare all'Italia la salita senza ossigeno; in realtà le foto censurate vengono poi diffuse e inequivocabilmente dimostrano che l'ossigeno è stato usato... (nelle foto ufficiali di vetta si riconoscono i basti con le bombole, portati fin lì scariche, a detta di Compagnoni e Lacedelli, perché toglierli da vuoti avrebbe comportato uno sforzo maggiore che non tenerli sulle spalle e, in secondo luogo, per portare qualcosa di visibile da lasciare in vetta!!?? Tuttavia nelle foto censurate si vede chiaramente che sulla vetta Compagnoni indossa ancora la maschera per l'ossigeno, cosa impossibile da farsi con le bombole vuote, perché sarebbe morto soffocato, mentre Lacedelli ha la caratteristica incrostazione di ghiaccio attorno alla bocca del vapore espirato dalla maschera che aveva appena tolta!!)

Le prime contestazioni furono sollevate da una rivista

svizzera, ma il gruppo fece quadrato attorno la relazione di Desio tranne

Bonatti, che ebbe una parte fondamentale nella riuscita dell'impresa,

portando l'ossigeno necessario all'attacco finale a Compagnoni e Lacedelli. Al di là delle polemiche personali, che non interessano

ai lettori, l'accaduto evidenzia un momento storico dell'alpinismo:

l'incontro (scontro) tra una vecchia concezione di alpinismo, quella di

Desio, basata su grandi spedizioni, sulla necessità di una obbedienza

cieca e dall' altra l'alba di un nuovo alpinismo fatto di personalità, di

istinto, di spedizioni agili e leggere e di etica che non ammette

accomodamenti. A 50 anni dalla scalata, il libro di Desio non può che essere letto come documento storico, ma per comprendere gli avvenimenti bisogna leggere anche quanto scritto da Bonatti nel libro K2, storia di un caso, dove gli avvenimenti, anche alla luce delle vicende giudiziarie, assumono diverse sfumature che nulla tolgono alla grande impresa ma che mettono in luce i limiti di un alpinismo di sola conquista che può portare a considerare lecito anche qualche “ritocco” alle relazioni, pur di ottenere il proprio scopo. L'argomento, pur datato 1954 è di grande attualità; se pensiamo alle spedizioni all'Everest del 2003 per il 50°; gran parte delle quali organizzate in “stile Desio”: portatori, mezzi, ossigeno, vetta; pochissimi si avventurano in spedizioni leggere su vie nuove con poche probabilità di vetta; ora come allora per queste spedizioni c'è sempre uno sponsor a cui portare risultati se si vuole continuare, allora era lo Stato e l'orgoglio nazionale, ora le imprese private sponsorizzatrici. Per ultimo vorrei invece ricordare la figura di A. Desio

quale scienziato ed esploratore che non viene mai sottolineata abbastanza:

quella spedizione come tutte le altre fatte dal prof. Desio dettero un

grande contributo scientifico. Infatti, conclusa la parte alpinistica

Desio rimase altri due mesi in zona completando una raccolta monumentale

di dati geografici, morfologici e geologici che ancora adesso

rappresentano fonte di ricerca per gli studiosi. |

|

Giovanni Busato

|

|

******************************************************** ********************************************************

|

|

|

>>copertina<<

Antersass copyright© 2003 intra i sass all rights reserved - http://www.intraisass.it

|

|