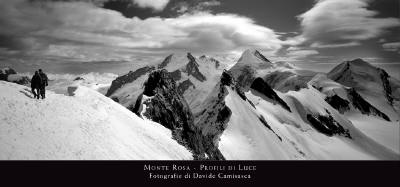

Le splendide fotografie di

Davide Camisasca sul Monte Rosa si prestano a due letture diverse e, perché no?,

sovrapponibili.

La rinuncia all'uso del colore e la scelta di privilegiare le immagini in bianco

e nero suggeriscono un'interpretazione che si affaccia alla dimensione del

fantastico e dell'immaginario. O anche solo sempli-cemente alla storia

dell'esplorazione del massiccio. Osservando alcuni degli scatti della mostra, ad

esempio, è inevitabile chiedersi quali particolari rimasero impressi sulla

retina dei primi esploratori abbarbicati alla balconata della Entdeckungsfels,

la Roccia della scoperta, nell'estate del 1778. Ghiaccio? Roccia? Orizzonti

lontani? Otto anni prima della nascita ufficiale dell'alpinismo, Joseph e

Valentin Beck, Etienne Lisco, Joseph Zumsetin, François Castel de Perlatoe,

Nicolas Vincent e Sebastiano Linty, i sette giovani walser di Gressoney spintisi

fin oltre i 4000 metri, su quello che oggi è noto come Colle del Lys, non

ambivano affatto a scalare la vetta del massiccio. Cercavano la Valle Perduta

degli antenati, la mitica terra paradisiaca presente in tutte le leggende che

circolavano nei villaggi walser disseminati ai piedi del Monte Rosa (la famosa

guarde allemande, secondo Horace-Bénédicte de Saussure). Finiti gli

ultimi salti del Grenzgletscher, allungando lo sguardo oltre il ghiacciaio del

Gorner, videro praterie verdeggianti e armenti al pascolo. Pensavano di aver

valicato la soglia d'accesso di un altro mondo, e invece, come in uno specchio,

trovarono la copia di se stessi. Perché la gente che abitava dall'altra parte

del Rosa era la loro stessa gente, e i villaggi che di lassù si intuivano in

lontananza erano altri villaggi walser. Alla fine dell'esplorazione, quando si

sparse la voce della vicenda, per i valligiani abbarbicati ai versanti cisalpini

del Monte Rosa la gigantesca montagna ghiacciata cessò davvero di essere un

ostacolo e divenne un tramite, un ponte capace di riunire idiomi, culture e

idee.

Le foto di Camisasca però – lo abbiamo detto – non sono solo evocatrici di miti

e leggende. Le splendide vedute del Monte Rosa che compongono questa mostra si

prestano anche a un'interpretazione diversa. Dietro il mirino della macchina

fotografica, infatti, si indovinano l'occhio e la sensibilità dell'alpinista e

della guida alpina; i canoni estetici di chi è abituato a fare i conti con la

montagna sul terreno della pratica, a misurare pendii e pareti con la fatica

della progressione in cordata, a valutare la bellezza di una cresta, di un

pilastro, di una seraccata con criteri tutt'altro che astratti. Per forza di

cose, l'immaginario di chi frequenta la montagna è diverso da quello di chi non

è mai entrato in intimità con l'alta quota. La forma di una cornice, gli

accumuli di neve modellati dai capricci del vento, una cascata di seracchi o una

placca di roccia assumono valenze diverse se si possiede la chiave d'accesso

all'ambiente. Spellarsi le nocche sulle labbra di una fessura o penare lungo un

ripido canale ghiacciato non è solo una sequenza di movimenti tecnici né, tanto

meno, un esercizio sportivo. L'affaccio sul vuoto e l'incontro ravvicinato con

la montagna sono un'esperienza da cui difficilmente si esce indenni. L'intimità

con il mondo delle alte quote – e il Monte Rosa, in questo senso, è davvero l'Himalaya

dell'arco alpino – lascia spesso il segno. Una scalata lassù regala momenti

irripetibili e a volte costringe a modificare il proprio sguardo nei confronti

del mondo. Frugando tra i ghiacci e ascoltando il respiro della montagna, si

rischia di trovare se stessi. Esattamente come capitò duecentoventiquattro anni

fa ai sette gressonari saliti nel cuore del Rosa alla ricerca della Valle

Perduta, ignari che lo Shangri-La delle Alpi stava proprio sotto i loro piedi.