|

La prima ascensione del

|

|

| di Melania Lunazzi | |

|

L'appassionante storia della prima salita della "torre di pietra, come non ne abbiamo mai vista nessuna..."

|

|

| In una stanza rischiarata da un

grande lume ad olio, davanti ad una tavola e a dei bicchieri di vino, quattro uomini discutono animatamente. Accanto a loro siede una gentile e bionda figura muliebre, che assiste silenziosa. Due stanno consultando delle cartine stese sulla tavola, mentre un uomo con gli occhiali tiene uno strano uncino dietro la schiena.

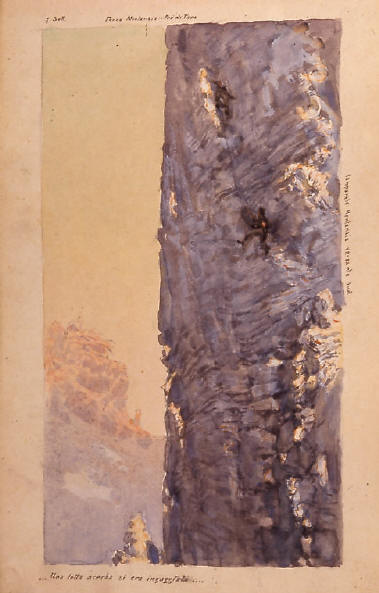

E' quanto si vede in un acquerello di Napoleone Cozzi, alpinista e pittore triestino: esso non ritrae un consiglio di strateghi, né una serata tra buontemponi, ma un momento ben preciso e decisivo per la storia dell'alpinismo dolomitico, relativo alla conquista del Campanile di Val Montanaia. La scenetta documenta l'incontro degli alpinisti triestini della Squadra Volante, Napoleone Cozzi, Alberto Zanutti e Giuseppe Marcovig, con il gruppo austriaco della Gilde zum große Kletterschuh alias Squadra della scarpa grossa, composta da Victor Wolf von Glanvell, la moglie Mary e Karl Günther von Saar. E' il 9 settembre 1902. Siamo all'Albergo Alla Rosa di Cimolais, località raggiungibile al tempo solamente a piedi, da Maniago o da Longarone: le due compagnie di amici hanno subito fraternizzato, avendo riconosciuto di appartenere alla stessa categoria di amanti ed esploratori della montagna. Il morale dei triestini è alto, quel giorno infatti hanno aperto una nuova via sulla cresta Sud-Est del Duranno ed hanno molta voglia di raccontare l'impresa. Gli austriaci invece non hanno molti motivi per essere soddisfatti della giornata, dal momento che si erano posti uno scopo molto ambizioso, cui hanno rinunciato tornando a valle: scalare il Campanile di Val Montanaia. La meta della stagione estiva era stata decisa in una fredda giornata di febbraio ed accolta da tutti in membri della Gilde con entusiasmante slancio, guardando un disegno di Reschreiter del Campanile riportato nella Zeitscrhift der Deutsche und Oesterreichischen Alpenverein: Salute! Gli occhi di tutti si illuminarono e in ciascuno si risvegliò la voglia di arrampicare! “magari poterci salire su!”, disse qualcuno, e qualcun altro: “Più che studiare serve provare”. E, come al solito all'unanimità, il consiglio della Squadra deliberò di portarsi questa volta a cercar di raccogliere allori nelle “Karnischen Voralpen”. [K. G. von Saar – K. Doménigg, Alla scoperta delle Prealpi Carniche, Fiume Veneto (PN) 1996, p. 29] Giunti il 6 settembre a Longarone in carrozza, von Glanvell, con la moglie e von Saar, erano ripartiti lo stesso giorno a piedi per Cimolais con una giovane e mingherlina portatrice. La mattina seguente si erano incamminati con altri due portatori verso Casera Meluzzo, dove avrebbero passato la notte assieme all'amico Karl Doménigg, che dopo poche ore di cammino li aveva raggiunti. L'attrazione per il Campanile era tale da metter loro le ali ai piedi, come si capisce leggendo nel diario di von Saar la sua prima visione dalla valle: E' una visione che non dimenticherò mai! Nebbie e cupe nuvole temporalesche avanzano lentamente da Nord scavalcando le forcelle e rotolano giù dalle creste; con esse arrivano vita e movimento sui bastioni rocciosi, prima indistinti nel bagliore accecante del sole, e si notano rilievi e profili. Ad un tratto appare una torre di pietra, come non ne abbiamo mai vista nessuna. Dal centro di un solitario circo si erge bruscamente un gigantesco obelisco di circa 200 metri; la sua sagoma, rastremata verso l'alto, è interrotta a circa due terzi d'altezza da un ingrossamento. Questo è il punto più largo della torre. Non c'è dubbio possibile, non può essere che “lui”! I portatori confermano la nostra supposizione. Lo chiamano “il Campanile” tanto non può essere scambiato con nessun altro! A quella vista ogni stanchezza scompare dalle nostre membra, mettiamo in spalla i nostri sacchi e riprendiamo la marcia. Ognuno rincorre i propri pensieri e questi sono concentrati tutti su ciò che abbiamo appena visto. [p. 35] Trascorsa una notte insonne a causa delle pulci, lasciano di buon'ora Casera Meluzzo e risalgono lentamente tra pesanti e umide nebbie la Val Montanaia. Ad un certo punto la valle si restringe ed ecco sbucare un'ardita punta piramidale: l'emozione della visione parziale fa aumentare nuovamente il passo ed eccoli finalmente giunti ai piedi del loro idolo. Sono solo pochi istanti di contemplazione, poi una attenta ricognizione visiva della parete Sud fa partire i progetti di scalata: è verticale, certo, ma non estremamente ripida, almeno fino all'ingrossamento mediano, fino allo “Knödel”, come lo chiamano loro. Ma una sorpresa li coglie impreparati, frenando gli entusiasmi: A metà altezza del suo spigolo occidentale, dove sporge un evidente pulpito bianco, c'è però (ma è illusione o realtà?) qualcosa che assomiglia molto ad un ometto di pietre. Che sia già stato scalato? Che un altro versante, più facile, abbia reso possibile la vittoria a qualche precedente tentativo? Per prima cosa dobbiamo assolutamente accertarci di questo fatto e, notevolmente delusi, saliamo nella metà del circo ad Est della torre. Da questa parte però non si intravvede neanche la minima possibilità per un tentativo, sia pur timido. Chi vuol vedere dal vivo come appare una parete a strapiombo, venga pure qui! [p.38] Aggirandolo da tutti i suoi versanti concludono che l'unica via di salita possibile è solo quella da Sud, ma prima di ritornare ai suoi piedi per provarla decidono di salire sulla vicina Cima Toro per verificare se ciò che hanno visto è il segno di qualche ardito predecessore: Scendere di nuovo? Ne abbiamo poca voglia. E poi, prima di impegnarci seriamente, vogliamo sapere se in cima c'è o no un ometto. Perciò decidiamo di salire su uno dei monti circostanti per avere una migliore osservazione, da un punto di vista più alto. E, poiché la Cima Toro sta proprio di fronte, andiamo sempre dritti per attaccarla, menter Frau Mary si ferma per ritrarre il Campanile, comodamente seduta su soffici cuscini erbosi. [p.38] Purtroppo arrivati in cima i loro dubbi vengono confermati: Da quassù osserviamo di nuovo, con occhi d'Argo, il versante occidentale del Campanile. Sì, sul pulpito di roccia bianca, subito sotto il Knödel, c'è senza dubbio un ometto di sassi. Che non ce ne sia nessuno sulla vetta è per noi la prova che l'ometto significa fin qui e non oltre! [p. 41] Per un attimo la speranza si riaccende perché, osservando molto attentamente, gli pare di vedere una soluzione al completamento dell'ascesa, ma gli animi ormai hanno perso la carica e la convinzione iniziale: Ma che sia forse possibile traversare sul versante occidentale? Dallo

spigolo in cui si incontrano i versanti sud e ovest del prismatico

Campanile, parte, incisa su quest'ultimo versante, una stretta cengia

orizzontale. Dove essa termina, una stretta fenditura, più volte

strapiombante, sale a quella larga cengia circolare che si trova sopra il

Knödel e che corre intorno alla cuspide. Cengia e fenditura sono

intagliate in una parete che, quanto ad aspetto repellente, non ha eguale. Lasciatisi alle spalle il primevo obiettivo, divallano fino alla Casera. Doménigg, che ha impegni di lavoro e la dolce Mary, che non intende dormire un'altra notte con le pulci, rientrano a Cimolais, mentre Wolf e Günther rimangono per affrontare il giorno seguente, la scalata del Campanile Gambet e di Cresta Brica (prime salite assolute). L'indomani, 9 settembre, a tarda sera, al loro rientro in albergo avviene l'incontro con Cozzi e Zanutti. Con pochi scambi di parole von Saar non solo apprende della loro salita al Duranno, ma anche di due vani tentativi di conquistare il Campanile e, quando Wolf è già andato a riposare, si entra nel vivo della conversazione: “Questa è acqua per il mio mulino” penso subito e ben presto la nostra conversazione si fa sempre più animata. Cozzi comincia a raccontare. Ricorda le impressionanti visioni che suscita il camminare nella Val Montanaia: le sagome delle montagne assumono fattezze mostruose, il frastuono e lo scrosciare del ruscello suona come un cattivo presagio, desolanti e sterili appaiono le ripide pendici inospitali per i pochi alberi abbarbicati. Il suo animo romantico e la sua sensibilità d'artista gli fanno amplificare le suggestioni ambientali, come riporta nelle sue parole e nei suoi acquerelli: La Val Montanaia ha una brutta fisionomia. Il Böcklin deve averla veduta

nelle sue allucinazioni, al Poe deve essere apparsa nei suoi deliri. Dalla

vegetazione sfarzosa dell'oasi di Meluzzo, si entra bruscamente nel più

desolante squallore. Il fondo, in tutta la sua estensione, non è che un

disordine tumultuoso di tritumi, un mare ondeggiante di ciottoli

ammontati, un soverchiarsi di colline di ghiaia e di pietroni che si

sfasciano al minimo tocco, fra le quali serpeggia un torrentaccio

infuriato. [...] In mezzo a questa valle desolante tre puntini si muovono lentamente verso l'alto, tre “alpinisti straccioni” la risalgono faticosamente con un obiettivo che mai nessuno prima aveva osato porsi, quello che egli definisce la pietrificazione dell'“urlo di un dannato[...], l'imprecazione di un genio malefico”: I visitatori girano al largo e guardano con stupore e spavento quella curiosità geologica. Gli alpinisti più arditi, subiscono tacitamente il fascino di quelle linee audaci, e tentennando la testa, passano avanti. Gli arrampicatori stanno lì col mento in aria, come la Duse nel primo atto della “Città morta”, gravemente muti, e frementi all'idea spaventosa di vedersi appiccicati a quelle altezze, si trascinano sotto uno o l'altro versante, finché un sospirato ed unanime “inaccessibile” non li liberi dall'incubo; felici di potersi togliere dalla vista quelle immensità verticali, varcano dignitosamente la forcella col loro arsenale di strumenti bellici di conquista, o scendono le stesse buie contrade che li videro baldanzosi salire colla speranza nel cuore, sognando eroismi e vittorie insperate; scendono in silenziose file e si sparpagliano nella penombra grigia della valle sonora. (p. 56) Arrivati alla base della temuta torre, cominciano lo studio di tutti i suoi versanti per individuarne il più vulnerabile e decidono unanimemente per la parete Sud. Calzano gli scarpetti, prendono la corda e partono puntando al primo pulpito visibile dal basso, quello che si trova sul versante Ovest. Da quel punto sperano di raggiungere lo sperone di roccia posto a ridosso della parete Sud, punto chiave della salita (è l'attuale via Zanetti-Parizzi del 1928), ma non ce la fanno: Per raggiungerlo, oltre a quella tracciata, un'altra via si presentava sulla parete Ovest: una cengia, una fessura a piombo ed un camino, totalmente esposti. Passiamo con infinite precauzioni la cengia pericolosissima, ed arriviamo sotto la fessura. E' troppo stretta: le dita non vi si possono approfondire abbastanza per sorreggere il corpo; tutta l'opera di salvataggio è basata su un masso non sicuro; inoltre il camino superiore si presenta tanto inclinato da metter in dubbio l'esito, anche arrivando a superare, con uno sforzo di falangi, le sottostanti difficoltà. (p. 58) Decidono la ritirata da questo primo tentativo, con grande sollievo per Marcovig, che li guarda sospesi sul nulla dalla base dello sperone. Ma c'è un'altra carta da giocare e, tornati al punto di partenza, riprendono la scalata segnando man mano il percorso e i singoli passaggi con un gesso rosso: Qui incomincia contro il titano immobile una lotta accanita, con tutte le

risorse dell'ingegno e della forza, coi mille artifizi d'una ginnastica

sublime. Il gesso rosso diventa uno strumento importantissimo: la roccia

viene segnata quasi ad ogni passo, talvolta un segno particolare distingue

le pedate destra e sinistra: il ritorno è così assicurato. [...] Ogni tanto si riposavano ancorandosi al “formidabile gancio”, l'uncino che incastravano nelle fessure e che gli sarebbe stato utilissimo durante la discesa. Dopo un ultimo tratto lungo una comoda rampa raggiungono fiduciosi lo sperone situato circa quindici metri sotto il grande ballatoio e Cozzi supera la fessura che ancora conserva il suo nome – come lui stesso siglò sulla roccia: Lo sprone era raggiunto. Sopra, le roccie strapiombano per una dozzina di metri fino alla gran cengia: la vittoria. Di questi ho potuto superarne sei; poscia, dinanzi alla mancanza d'ogni appiglio alla portata delle mie mani, si è dovuto pensare alla resa. Il segno del mio passaggio, poco più in basso della massima altitudine raggiunta suggellava la rinunzia; ed una scritta sullo sprone, presso il segnale di pietre costruito da Zanutti, indicava la data del tentativo: -7 settembre 1902 – Iniziammo il ritorno; il gigante s'era difeso efficacemente. (p. 59)

La conversazione nella stanza dell'albergo continua fino a mezzanotte e lascia negli animi di tutti una piacevole sensazione di comunanza d'intenti e di fratellanza. Ritiratosi a dormire von Saar medita sovrappensiero sulla serata, finché un'idea luminosa lo fa sobbalzare: Mentre, nella mia cameretta illuminata dalla luna rimugino sui racconti dei due improvvisamente mi balena in mente questa considerazione: Cozzi era salito per una decina di metri sopra il pulpito di roccia bianca ossia sopra quel tratto che durante la nostra ricognizione ci aveva messo in disaccordo! Dovevamo quindi andar lassù noi stessi per cercar di affrontarlo di persona; forse dal punto massimo raggiunto da Cozzi noi avremmo potuto cercar di traversare verso l'inizio della cengia che avevamo scoperta. (Von Saar – Domenigg, Alla scoperta…, p. 48) Questa idea sta poco a prendere forma nella sua mente, rafforzata anche dal fatto che Cozzi e Zanutti avevano esplicitamente gettato la spugna per quell'anno. Disponendo di altri giorni di vacanza, l'indomani decidono di spostarsi da Cimolais a Pieve di Cadore, per raggiungere il Campanile da Nord, attraverso Forcella Montanaia, pernottando nella più civile Casera Pra di Toro. Il brutto tempo li costringe a stare fermi fino al 16 settembre. Il giorno dopo possono partire affidando tutto il bagaglio al loro portatore, per arrivare freschi all'attacco. La scalata comincia e, grazie ai segni rossi tracciati col gesso dai triestini, la linea di salita viene individuata senza intoppi e speditamente fino all'ometto di pietre:

A dir il vero deve essere stato ben duro dover rinunciare qui se si pensa

che si è soltanto quattro o cinque metri dal punto più basso del Knödel, e

ciò fa anche ritenere che gli ostacoli che li hanno costretti a tornare

indietro debbano essere stati veramente insormontabili. [...] Più facile però, anche se esposta, si profila la traversata verso lo spigolo Sud-Ovest, che Günther cautamente intraprende dopo aver piantato un chiodo: Appoggiandomi sulla cornice e grattando via a fatica dalle sue fessure terriccio umido e argilloso, procedo lentamente in impressionante esposizione, pollice dopo pollice, ma a dir la verità più facilmente di quanto pensassi. I piedi trovano un appoggio insperato in grandi fessure che basta liberare da detriti e sassi. In questo caso l'occhio deve sostituire il senso tattile del piede! Per poter mantenere l'equilibrio, non essendo possibile vedere gli appoggi per i piedi, li si deve immaginare tastando. I sassi che si staccano volano giù sibilando a lungo nell'aria senza neppure sfiorare la parete prima di schiantarsi senza rumore, in basso sulla ghiaia. Questo passaggio è veramente esposto! (pp. 53-54) La chiave per raggiungere il ballatoio era dunque quella giusta: una volta sulla parete occidentale la cengia, molto più larga porta ad una fessura-camino che comporta ancora qualche acrobazia e poi, finalmente, alla fine delle difficoltà. La sosta sulla cima è breve perché nere nubi minacciano temporale, quindi, costruito l'ometto, inseriti i biglietti e pasteggiato a pane sardine e acqua, i due amici scendono. Per superare il tratto sopra la fessura Cozzi, conficcano un chiodo e si calano a braccia, non senza paura per la forte esposizione (e non confidando nell'espediente del gancio, “l'instrument”, che i triestini avevano mostrato loro):

In situazioni del genere anche il più coraggioso viene assalito da una

strana sensazione. La roccia rientra e obliquamente, molto più sotto, vedo

il pulpito con l'ometto; sotto vedo vuoto, tanto vuoto; infinitamente

lontane si vedono giù in fondo le ghiaie del circo. [...] Alle cinque meno un quarto sono alla base del Campanile dove trovano il loro portatore addormentato e le borracce di riserva vuote. Poco male, è troppa l'euforia per la vittoria. Wolf e Günther inviarono poi una lettera ai triestini, informandoli della riuscita impresa, che ebbero modo di ripetere più volte, anche assieme alle loro donne (il 21 agosto 1903, con Mary von Glanvell e Titty Angerer). Resta forse un po' d'amarezza per la vittoria sfiorata e regalata, anche se non è mai esplicitata nelle parole di Cozzi, che anzi riconosce di aver fornito le preziose informazioni “di buon grado”, dimostrando signorilità e un alto spirito sportivo: Alla circostanza d'aver seguito una via prestabilita, che li portò freschi ai punti più difficili è dovuta gran parte del loro successo. Sul come poi, abbiano potuto raggiungere l'appiglio che li condusse al trionfo, risponde la loro statura di giganti, la loro struttura elegante e robusta che li fa due arrampicatori eccezionali. (Cozzi, Il Campanile…, p.59) Cozzi e Zanutti non ritornarono più in questa zona, forse per legare il ricordo del Campanile all'unica soluzione tentata e non trovata, per immaginarlo in quell'aura misteriosa che lo lasciava sospeso nei loro sogni, così come era rimasta sospesa la sagoma dorata della bionda e dolcissima Mary von Glanvell “[...]la più graziosa immagine di donna che abbiano mai visto quelle lande selvagge [...]”, che Cozzi ritrae con tanto trasporto nell'ultimo acquerello di quel 9 settembre.

|

|

| <2000*> © giugno 2002 intraisass |

|

Melania Lunazzi

|

|

____________________

*

Racconto pubblicato per gentile concessione della Casa Editrice LEG in

Gorizia (www.leg.it ), |

|

|

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALEK. G. VON SAAR – K. DOMÉNIGG, Alla scoperta delle Prealpi Carniche, Fiume Veneto (PN) 1996. N. COZZI, Il Campanile di Val Montanaia, in “Alpi Giulie”, VIII (1903). ----------------------------------------------------------------------------------------------------

|

|

|

|

|